毎日のお弁当作りで、「おかずカップを切らしてしまった!」と慌てたことはありませんか?そんな時に限って時間がなく、どう詰めればいいか迷ってしまいますよね。実は、身近なアイテムやちょっとした工夫で、おかずカップの代わりになる便利なアイデアがたくさんあるんです。本記事では、おかずカップの役割から、アルミホイルやクッキングシートなどを使った代用品アイデア10選、衛生的に使うコツや彩りアップのテクニックまで、忙しい主婦の方に役立つ情報をたっぷりご紹介します。読めば、もう「おかずカップがない…」と焦ることはなくなりますよ!

1. お弁当作りで「おかずカップ」が必要な理由とは?

お弁当づくりに欠かせないアイテムのひとつが「おかずカップ」ですよね。でも、ただ仕切るためだけのものではないのをご存知でしょうか?

見た目を整えるのはもちろんのこと、味や食感を守ったり、衛生面でも大きな役割を果たしているんです。特に忙しい朝には、おかずをパパっと詰めるだけで整った印象を出せるので、時短にもつながります。

ここでは、そんなおかずカップの役割をしっかり押さえておきましょう。

1-1. おかず同士がくっつかない工夫

朝は時間との戦い。ついつい同じスペースにおかずをギュッと詰めてしまいがちですが、ここで活躍するのが「おかずカップ」です。

例えば、唐揚げと卵焼きをそのまま並べると、せっかくの衣が卵の水分でベチャッとなってしまうことも…。でも、おかずカップで仕切っておけば、食感も味もそのままキープできます。

特に味の濃いおかずやソースを使った料理は、他のおかずに移ると全体が同じような味になってしまいがちです。ミニトマトの酸味やブロッコリーの塩味など、素材ごとの風味をしっかり楽しむためにも、おかずカップは重要なんです。

さらに、カップを使うことでお弁当箱の中でおかずが動きにくくなるというメリットも。満員電車や自転車の揺れで中身がぐちゃぐちゃ…なんて失敗も防げます。

1-2. 衛生面や汁漏れ防止の役割

夏場や長時間の持ち歩きには特に気をつけたい「衛生面」。実は、おかずカップには雑菌の繁殖を抑える効果もあるんです。

たとえば、焼き魚や煮物のように水分を含むおかずは、直接ご飯や他のおかずに触れると、傷みやすくなるリスクが高まります。そんなとき、おかずカップでしっかり区切ってあげることで、余計な水分移動を防げます。

また、お弁当箱の中で汁気の多いおかずが他の料理に染みてしまうと、味が混ざるだけでなく、ご飯までベチャついてしまうこともありますよね。特に子どもやご主人が職場で食べるお弁当なら、見た目や食感が崩れるとテンションも下がってしまいます。

さらに、油分の多い揚げ物やマヨネーズ系のおかずも、カップに入れておくことで他の具材への移り香を防げます。抗菌仕様のカップを選んだり、自然素材(例えば大葉やレタス)を仕切り代わりに使う工夫も、安心・安全につながりますよ。

このように、おかずカップはただの「仕切りアイテム」ではなく、美味しさや安心を支える名脇役なんです。代用品を使うにしても、こうした役割をしっかり意識して選ぶことが大切ですね。

2. おかずカップがない!そんなときの代用品アイデア10選

朝のお弁当づくりで、「あっ、おかずカップがない!」と気づいたこと、ありませんか?

そんなときでも慌てなくて大丈夫です。実は、家の中にある身近なものをちょっと工夫すれば、立派なおかずカップの代わりになるんですよ。

ここでは、おかずカップの役割をしっかり果たしてくれる代用品を10個ご紹介します。どれも簡単に用意できて、見た目もキレイに仕上がるものばかりです。

2-1. アルミホイル:形も自由自在で万能

アルミホイルは、主婦の味方ともいえる万能アイテム。手でくしゅっと丸めてから広げるだけで、簡単にカップの形が作れます。

大きさも自由に調整できるので、唐揚げなどのボリュームおかずにもぴったり。さらに、耐熱性があるため、おかずをそのままオーブントースターで温め直すこともできます。

端を折り返して補強すれば、ソースが染み出るようなおかずでも安心。まさに「困ったときの救世主」です。

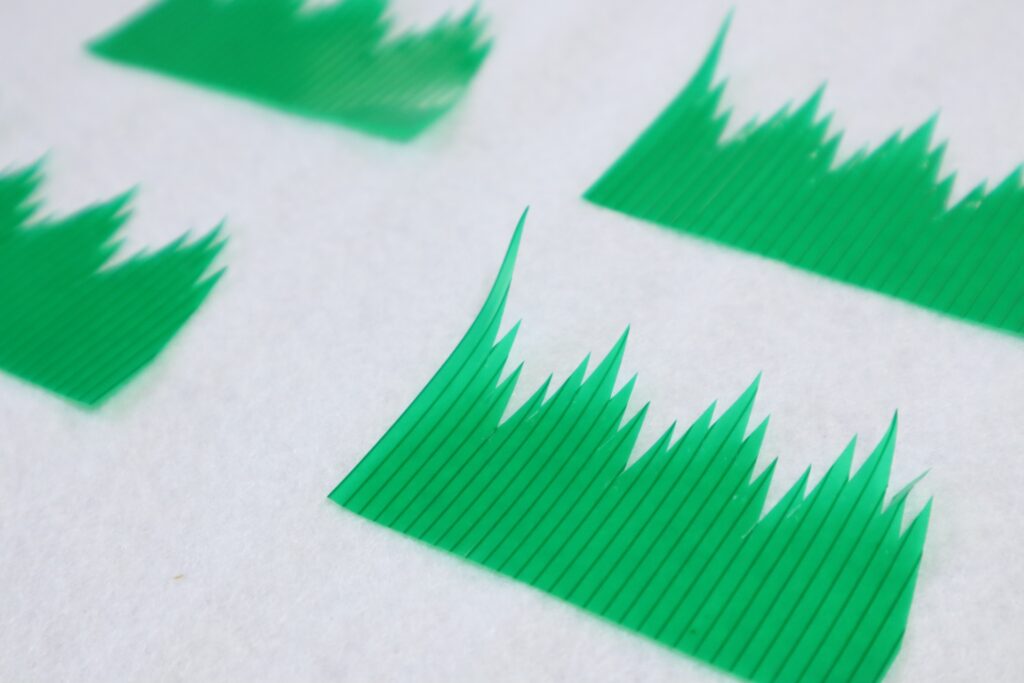

2-2. クッキングシート:汁ものにも安心

クッキングシートも、おかずカップの代わりに最適です。耐油・耐水性があるため、唐揚げやナポリタンなど油っぽいおかずを入れてもベタつきません。

丸くカットしておかずの下に敷いたり、四角く折って簡易カップにしたりと使い方は自由自在。柄付きのシートなら、お弁当の彩りアップにもつながります。

特に、少し汁気のある煮物などを仕切りたいときには、安心して使える素材ですね。

2-3. バラン(仕切り用):緊急時の救世主

緑色のプラスチックでおなじみの「バラン」も、おかずをしっかり分けるのに活躍します。

焼き魚や煮物といった、味や匂いが移りやすいおかずの間に挟むだけで、混ざり防止になります。

最近は100円ショップなどで、キャラクター柄のバランや抗菌タイプのものも手に入るので、常備しておくといざというときに重宝します。

2-4. キャベツやレタスの葉:自然で見た目も◎

自然な素材でエコに代用したい方には、キャベツやレタスの葉がおすすめです。

例えば、軽く塩ゆでしたキャベツでミニおかずを包んだり、生のレタスでおにぎりを仕切ったりと、見た目にも美しく、栄養価もアップ。

ただし、夏場などは水分が出やすくなるので、キッチンペーパーで軽く水気を取ってから使うのがコツです。

2-5. ワックスペーパー:カラフルで映える

おしゃれなお弁当作りが好きな方に人気なのが、ワックスペーパーです。おにぎりのラッピングなどでよく使われますが、カットして折り込めばカップの代用にもなります。

カラーや柄も豊富なので、子ども用のお弁当にもぴったり。チーズやベーコン巻きなど、汁気の少ないおかずに向いています。

ただし、耐水性がそこまで強くないものもあるので、使用前に確認しておくと安心です。

2-6. 製菓用の紙カップ:代用にぴったりなサイズ感

マフィンやカップケーキを焼くときに使う製菓用の紙カップも、おかずカップの代用品に最適です。

ちょうど良いサイズ感で、紙のしっかりした厚みがあり、使い捨てできるので衛生的。カラーや柄も選べて、お弁当の見た目もパッと華やかになります。

100均でもよく見かけるので、家にいくつかストックしておくととっても便利ですよ。

2-7. シリコンカップ:洗って繰り返し使える最強選手

コスパとエコの両立を叶えるなら、やっぱりシリコンカップです。何度でも洗って使えるので、経済的で環境にもやさしいのが魅力。

耐熱性・耐冷性があり、電子レンジやオーブンでそのまま使えるのもうれしいポイントです。

色や形も豊富で、かわいいハート型や星型も人気。お弁当のアクセントになること間違いなしです。

2-8. 卵焼きやウインナーで仕切る裏技

実は、仕切りそのものを「おかずで作る」というアイデアもあります。

例えば、卵焼きを少し厚めに切って、隣のおかずとの境目に入れるだけで立派な仕切りになります。ウインナーを斜めに置いて仕切るのも◎。

見た目にも美しく、食材の無駄がないので、忙しい朝の時短テクとしてもおすすめです。

2-9. 折り紙・紙ナプキン:見た目重視派におすすめ

「見た目がとにかく大事!」という方には、折り紙や紙ナプキンの活用もおすすめです。

小さく折ってからカップの形にすることで、おしゃれでカラフルな仕切りになります。おもてなし弁当や行楽弁当など、ちょっと特別な日の演出にもぴったり。

ただし、汁気のあるおかずには不向きなので、唐揚げやきんぴらごぼうなど、水分の少ないおかずを選んでくださいね。

2-10. 弁当箱自体を仕切る詰め方テクニック

どうしても代用品がない!というときには、詰め方を工夫することで「仕切りナシ」でもきれいにまとめられます。

たとえば、ご飯とおかずを対角線上に詰めたり、ブロッコリーなどの固形野菜を間に挟むだけでも立派な“天然の仕切り”になります。

ピックやスティックを活用して、おかず同士のスペースを確保する方法も◎。詰め方の工夫ひとつで、カップに頼らずキレイで機能的なお弁当が完成します。

3. 代用品を使う時の注意点と衛生管理

おかずカップの代用品はとても便利ですが、使う際にはいくつかの注意点があります。

せっかくの代用が原因で、おかずの味や見た目が損なわれたり、衛生面で不安が出てきたりしては元も子もありませんよね。

ここでは、安全でおいしいお弁当を作るために気をつけておきたい3つのポイントをお伝えします。

3-1. 食材との相性に注意

代用品によっては、使えるおかずとそうでないものがあります。

たとえば、アルミホイルは酸性の食材(梅干しやレモンなど)と反応しやすく、黒ずみや金属臭が出ることがあります。そういった場合は、クッキングシートやシリコンカップの方が適しています。

逆に、汁気の少ない乾いたおかずには、ワックスペーパーや紙ナプキンなど見た目のかわいさ重視の素材を使うのもおすすめです。ただし、耐水性のない素材に唐揚げや煮物をのせると、油や水分が染みてお弁当箱まで汚れてしまうので注意が必要です。

3-2. 火の通し方や水気の管理も忘れずに

代用品を使う際にもう一つ大切なのが、「水分」と「火の通り」の管理です。

特にクッキングシートやワックスペーパーなどを使う場合、耐熱性の限界を超えると焦げたり、破れたりすることがあります。加熱調理をする場合は、耐熱素材であるか必ず確認しましょう。

また、おかずの水気はしっかり切るのが基本。たとえば、茹でたブロッコリーは一度キッチンペーパーで包んで水気を吸わせてから詰めると、他のおかずがベチャッとならずに済みます。煮物や炒め物も、冷ましてから詰めることで蒸気による水滴の発生を防げます。

ちょっとしたひと手間ですが、お弁当を美味しく安全に保つためには欠かせないポイントです。

3-3. 再利用する場合の洗い方や保管方法

シリコンカップや再利用できるバランなど、繰り返し使える代用品はとても便利ですが、衛生面には特に気をつけたいところです。

使用後は、必ずすぐに洗って、細かい溝や端までしっかり汚れを落としましょう。食洗機対応のシリコンカップも増えていますが、手洗いの際は、ぬるま湯と中性洗剤で丁寧に洗うのがおすすめです。

また、しっかり乾かしてから保管することも大切。湿ったまま放置すると、カビや雑菌の原因になってしまいます。キッチンペーパーで水分を拭き取った後、しばらく風通しのよい場所で乾かすのがベストです。

保管の際は、他のキッチン用品と分けて、清潔な袋やボックスに入れておくと安心ですよ。

「ちょっとだけ工夫する」ことで、代用品でも快適で安全なお弁当作りができます。忙しい朝でも使いやすいように、事前に素材ごとの特徴を覚えておくと失敗がぐっと減りますよ。

4. おかずカップの代用品を使ったおすすめおかず実例集

おかずカップが手元になくても、代用品を上手に活用すれば、美味しく見た目も整ったお弁当が作れます。

ここでは、実際に代用品を使って仕上げるおかずの具体例をご紹介します。どれも忙しい朝でも手早くできる、主婦の味方レシピです。

4-1. ほうれん草のごま和え(クッキングシート)

和食の定番「ほうれん草のごま和え」は、水気が出やすいので、クッキングシートとの相性が抜群です。

耐水性・耐油性があるクッキングシートを四角く切り、軽く折り込んでカップ状にしたら、しっかり水気を絞ったほうれん草のごま和えを入れましょう。調味料が染み込んでも、紙が破れにくく安心です。

見た目を華やかにしたい場合は、ドット柄やパステルカラーのクッキングシートを選ぶと、お弁当全体の印象も明るくなりますよ。

4-2. ミニトマトのバラン仕切り

ミニトマトは彩りもよく、隙間埋めにも便利な食材ですが、他のおかずに接触すると酸味が移ってしまうことも。

そんなときは、緑のバランでトマトと他のおかずを仕切ってあげると、味移りを防げる上に、色のコントラストで見た目も美しくなります。

最近では、抗菌タイプやキャラクターデザインのバランも市販されているので、お子様のお弁当にもおすすめです。カットせず丸ごと入れることで、汁気も出にくくなります。

4-3. 卵焼きで仕切ったそぼろ弁当

「今日はおかずカップもバランもない…」そんな日には、卵焼き自体を“食べられる仕切り”にする方法があります。

そぼろご飯と副菜の間に、厚めに焼いた卵焼きを置くだけで、味の混ざりをしっかり防げます。

特に、鶏そぼろ+炒めたピーマンや人参などの副菜と組み合わせると、卵焼きがしっかりと中立の仕切り役を果たしてくれます。形が崩れにくく、お弁当の中でも安定感が出ますよ。

4-4. アルミホイルで包む唐揚げ

お弁当の定番「唐揚げ」は、油分が多く、他のおかずと接触するとべたつきの原因になります。

そんな時には、アルミホイルで一つずつ包む方法がおすすめです。ホイルをくしゅっとしてから広げると、油を程よく吸収してくれて、衣がベチャつかずに済みます。

さらに、唐揚げにレモンを添えたい時も、ホイルで仕切っておけば酸が他のおかずに影響しにくくなります。オーブントースターでそのまま温められるのも、忙しい朝にはうれしいポイントですね。

代用品をうまく取り入れることで、手間をかけずに美味しく美しいお弁当が作れます。次回は、いざという時のために「代用品をストックしておくコツ」についてもご紹介していきますね。

5. 忙しい朝でも迷わない!代用品ストック術とアイデアノート

「おかずカップが切れてた!」

朝のキッチンでよくある小さな“プチトラブル”。でも、そんな時に慌てなくて済むように、代用品を日頃からストックしておくととっても安心です。

ここでは、おかずカップがない時のための“備え”と“工夫”について、簡単で続けやすい方法をお伝えします。毎日のお弁当作りがもっとラクになりますよ。

5-1. 家にあるもので「なんでもカップ」化

特別な道具がなくても、家にあるもので簡単に「なんでもカップ」は作れます。

たとえば、アルミホイルはどの家庭にもありますよね。適当なサイズに切って、軽くくしゃくしゃにして広げると、強度も増してしっかりとした即席カップになります。

クッキングシートやワックスペーパーも、四角に折ったり丸めたりしておかずカップに早変わり。色柄付きのものなら、お弁当が一気に華やぎます。

意外と使えるのが、製菓用の紙カップ。余ったものをストックしておけば、小さなおかずを詰めるのにぴったりです。カラフルなものを選んでおくと、彩りも自然とアップします。

冷蔵庫にある大葉やレタスの葉も立派な仕切り素材。包む・敷く・区切る、いろいろな場面で使えて、エコなのもうれしいポイントです。

5-2. 買っておくと便利なものリスト

おかずカップ代わりに使えるアイテムを、普段からストックしておくと、朝のバタバタがぐっと減ります。ここでは、買い物のついでに手に入れやすい便利アイテムをピックアップしました。

- シリコンカップ(100円ショップでOK):洗って繰り返し使えるので、経済的でエコ。電子レンジやオーブンにも対応。

- 製菓用マフィンカップ:しっかりとした紙素材で耐熱性・耐油性があり、おかずの汁気にも強い。

- ワックスペーパー(柄付き):見た目も可愛く、油ものとの相性も◎。

- クッキングシート(ロールタイプ):必要な分だけカットできて、アレンジ自在。

- バラン(仕切り):抗菌タイプやキャラクター柄を選べば、お子さんも喜ぶお弁当に。

まとめて収納できる小さめの引き出しやファイルケースを使えば、ごちゃつかず、取り出しもスムーズになります。

5-3. 子どもウケ&彩りを意識した代用ワザ

お弁当を開けた瞬間、「わぁ、かわいい!」と笑顔になってほしいですよね。代用品でも工夫次第で、お子さんのテンションが上がるお弁当は作れます。

たとえば、折り紙やカラフルな紙ナプキンを使って即席カップを作れば、ちょっとしたイベント感が生まれます。ハートや星の柄など、季節に合わせたデザインを選ぶのも◎。

また、食べられる仕切りを活用するのもおすすめ。卵焼きやウインナー、カラーピーマンなどを区切りとして配置することで、食べやすく、色もぱっと明るくなります。

赤・黄・緑の三色を意識するだけで、彩りバランスの取れた“映える”お弁当に仕上がります。**ミニトマト(赤)+卵焼き(黄)+ブロッコリー(緑)**など、すぐに実践できる組み合わせをいくつか覚えておくと便利です。

代用品は、「とっさの対処法」としてだけでなく、「お弁当をもっと楽しくする工夫」にもなります。ちょっとした備えとアイデアで、毎朝のキッチン時間がもっとスムーズに、そして楽しくなりますように。

6. まとめ:もう「おかずカップがない」は怖くない!

朝の慌ただしい時間に「おかずカップが切れてた…!」というちょっとしたハプニング、主婦なら誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。

けれど、そんなときこそ慌てず、柔軟に代用品を使いこなせるようになれば、お弁当づくりのストレスもぐっと減ります。

本記事では、アルミホイル・クッキングシート・バラン・シリコンカップ・キャベツの葉・紙ナプキンなど、日常にある身近なアイテムで代用できる方法をご紹介しました。

特に、シリコンカップやワックスペーパーなどは、100円ショップやスーパーで手軽に手に入り、エコで経済的な点でも人気の高いアイテムです。

さらに、おかずカップ代わりになるだけでなく、「汁気を防ぐ」「味移りを防止する」「見た目を整える」など、代用品でも本来の役割はしっかりカバーできます。

たとえば、唐揚げをアルミホイルで包めば油移りを防げますし、彩りのためにミニトマトをバランで仕切ることで、お弁当がぱっと明るくなります。

もちろん、代用品を安全に使うためには、

- 食材との相性(例:アルミホイル×酸性食材)、

- 耐熱・耐水の確認、

- 再利用アイテムの正しい洗浄と保管

といった基本的なポイントにも目を向けておくことが大切です。

また、忙しい朝でもすぐに使えるように、クッキングシートやワックスペーパーをカットしてストックしておく、折り紙やレタスなどのアイデア素材をメモしておくといった“アイデアノート”的な備えも、これからのお弁当づくりをグッとラクにしてくれます。

「おかずカップがない」そんな日は、アイデアと工夫で乗り切れるチャンスでもあります。

ちょっとの工夫で、お弁当づくりはもっと楽しく、自由になりますよ。

これからも、日々の小さな困りごとを“楽しさ”に変えるヒントを、少しずつ積み重ねていきましょう。きっとあなたのお弁当作りが、さらに素敵な時間になりますように。